| Retour à l'accueil | Retour à la page Santé |

Nous reproduisons ici l'article du Professeur Didier Fau, avec l'aimable autorisation du Club des Amis du Beauceron. Cet article très complet concerne particulièrement les bergers de Beauce mais est bien évidemment valable pour toutes les autres races canines. Le shar-pei est lui aussi touché par cette affection. Les passages concernant uniquement le berger de Beauce sont indiqués en italique.

TECHNIQUES – DIFFICULTES ET LIMITES - PERSPECTIVES D’AVENIR

Professeur Didier FAU – Chirurgie - ENVL

INTRODUCTION

Pour la CSI, la Commission Scientifique Internationale qui s'occupe de l'affection au plan européen, la dysplasie coxo-fémorale (DCF) se définit comme "un trouble du développement de la hanche qui engendre une instabilité de l'articulation".

Mais cette définition manque de précision tant sur le plan lésionnel que sur celui de la pathogénie.

Il semble donc utile d'insister sur un certain nombre de points. Il s'agit ici d'une affection héréditaire de la hanche du chien caractérisée par un trouble du développement se manifestant par une instabilité articulaire avec défaut de coaptation des éléments articulaires, évoluant vers une subluxation voire une luxation complète. L'évolution de l'affection s'accompagne généralement de l'installation de lésions d'arthrose.

Parmi les multiples pôles d'intérêt liés à la DCF, celui du dépistage radiologique a une place importante car sa conduite découle des connaissances que l'on a de l'origine et de l'évolution de la maladie.

Deux aspects retiendrons ici notre attention

- Tout d'abord LA TECHNIQUE DE LECTURE proprement dite et notamment les lésions radiologiques de la DCF et leur recherche radiologique,

- Le deuxième concerne les PERSPECTIVES D'AVENIR c'est-à-dire ce qui peut éventuellement changer dans un avenir encore non précisé destiné à compléter le dépistage actuel.

TECHNIQUE DE LECTURE D'UNE RADIOGRAPHIE

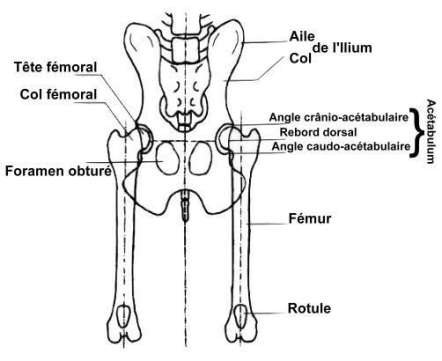

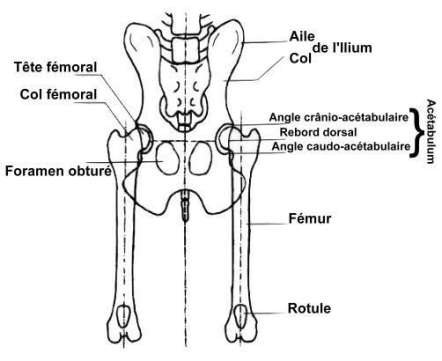

A - ANATOMIE ET TERMINOLOGIE Sur les clichés radiographiques, nous allons nous intéresser à divers éléments

qui sont (Schéma I) : * les ailes de l'ilium, * les foramen obturés, * l'acétabulum lui-même sur lequel on remarque particulièrement le contour,

l'angle crânio-acétabulaire, le bord dorsal et l'angle caudo-acétabulaire, * la tête du fémur qui a un contour régulier sauf à la hauteur de la fossette

d'insertion du ligament de la tête du fémur ou ligament rond, * le col fémoral, * les deux fémurs, * les rotules dont la position renseigne sur la rotation interne des fémurs

au moment de la prise du cliché radiologique.

Au cours de la lecture d'une radiographie de dépistage de DCF, il faut d'abord

B - APPRÉCIER LES QUALITES DU CLICHE RADIOGRAPHIQUE (Schéma I)

1 - Position du chien sur la table de radiographie

- Allongement maximal du bassin,

- Symétrie du bassin : absence de rotation du bassin,

- Cadrage de la radiographie qui doit permettre de voir en même temps les deux ailes de l'ilium, la totalité des fémurs et notamment les rotules.

2 - Position des fémurs

Ils doivent être :- parallèles à la plaque de radiographie,

- parallèles à la colonne vertébrale,

- parallèles entre eux.

Ils doivent en outre faire l'objet d'une rotation interne (d'environ 15°) de manière à amener les rotules en superposition avec la trochlée (rotules au zénith).

C - TECHNIQUE DE LECTURE PROPREMENT DITE

Elle porte sur plusieurs points.

1 - Appréciation de la congruence de l'articulation

Parallélisme des surfaces articulaires, interligne articulaire.

2 - Appréciation de l'acétabulum

- Forme et profondeur

- Angle crânio-acétabulaire

3 - Appréciation de la tête fémorale

- Position dans l'acétabulum et taille relative par rapport à la cavité acétabulaire (microcéphalie).

- Forme

4 - Recherche de signes d'arthrose

- L'arthrose se caractérise par trois signes radiologiques (Schéma II)

* Pincement articulaire qui traduit l'usure du cartilage articulaire ;

* Densification de la plaque osseuse sous-chondrale (partie des éléments articulaires qui est normalement recouverte par le cartilage articulaire) ;

* Ostéophytose : apparition de néoformations ossifiées sur le pourtour des surfaces articulaires.

Sur la hanche, l’arthrose apparaît notamment à la hauteur :

# de la tête,

# du col (épaississement),

# de l'acétabulum.

5 - Détermination du centre des têtes fémorales

- Technique de détermination : à l'aide d'un instrument spécifique (coxomètre) ou d'un traceur de cercles

- Appréciation de la couverture acétabulaire : selon la position du centre de la tête par rapport à la ligne du rebord acétabulaire dorsal (bonne couverture si le centre est à l'intérieur, insuffisante dans le cas contraire)

6 - Mesure de l'angle de NORBERG OLSSON

- Tracé des lignes et mesure de l'angle : chaque angle est déterminé par la droite joignant les centres des deux têtes et la droite passant par le centre de la tête et tangente à l'angle crânio-acétabulaire.

7 - Jugement définitif

- Le jugement repose sur la recollection des différents critères pour aboutir au classement des hanches tel qu'il est appliqué actuellement

* A = AUCUN SIGNE DE DCF : Bonne congruence articulaire et angle de NO supérieur ou égal à 105°.

* B = ETAT SENSIBLEMENT NORMAL : Bonne congruence articulaire et angle de NO compris entre 100 et 105° ou congruence imparfaite et angle de NO supérieur ou égal à 105°.

* C = DCF LEGERE : Congruence articulaire imparfaite et angle de NO compris entre 100 et 105°.

* D = DCF MOYENNE : Mauvaise congruence articulaire, souvent pincement de l'interligne articulaire en région crânio-acétabulaire, angle de NO compris entre 90 et 100°, éventuellement signes d'arthrose.

* E = DCF SEVERE : Sub-luxation ou luxation, angle de NO inférieur à 90°, arthrose fréquente, et souvent sévère.

C - DIFFICULTES ET LIMITES DE LA LECTURE

1 - Difficultés tenant à la qualité du cliché

* Défauts majeurs et nombreux rendant le cliché ininterprétable

Il est nécessaire de refaire le cliché.

* Bascule du bassin

C'est un défaut fréquent et extrêmement gênant des clichés radiographiques.

- Comment le voit-on ? La bascule du bassin se diagnostique grâce à l'image des ailes de l'ilium et des foramen obturés.

Du côté de la bascule, l'aile de l'ilium apparaît plus large alors que le foramen obturé est plus petit que son homologue du côté opposé.

- Quelles sont les conséquences de la rotation ? Du côté de la rotation, la profondeur de l'acétabulum paraît moindre et la couverture acétabulaire moins bonne. Du point de vue du jugement, la hanche du côté de la rotation est "pénalisée", celle de l'autre côté est "favorisée". Lorsqu'il y a bascule du bassin, la lecture est plus difficile voire impossible. En cap de doute, il faut refaire la radiographie.

2 - Sources d'erreur dans la mesure de l'angle de NORBERG-OLSSON

Influence d'une hanche sur l'angle de l'autre. Une des deux droites définissant l'angle que l'on mesure est la droite joignant les centres des têtes fémorales Si une tête est fortement déplacée l'angle est modifié. Mais comme in fine,

La CNVSPA avait en 1976 publiée les chiffres suivants :

|

Variation |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

+1 |

+2 |

+3 |

|

Angle mesuré |

96 |

99 |

102 |

105 |

108 |

111 |

114 |

Variations de l’angle de Norberg-Olssen en fonction d’une erreur de

1, 2 ou 3 mm, dans la détermination de centre de la tête fémorale

Ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative destinée surtout à attirer l'attention des vétérinaires sur ce point car ils pêchent sur deux points :

- une erreur de 1 mm est déjà importante, au-delà, c'est difficilement concevable,

- l'influence de l'erreur dépend du diamètre de la tête, plus elle est petite, plus l'erreur a de répercussions.

Le chien est jugé sur sa plus mauvaise hanche, la mesure de l'angle de NORBERG-OLSSON est alors secondaire dans l'établissement du diagnostic.

- Erreur dans la détermination du centre de la tête fémorale. C'est un point sur lequel il est facile de se tromper si on ne procède pas avec méthode.

* L'influence d'une telle erreur a été montrée depuis longtemps et l'on sait qu'une modification de la position du centre de 1 mm entraîne une erreur qui est loin d'être négligeable.

* En pratique, cela signifie que la détermination de l'angle de NORBERG-OLSSON est fiable mais qu'il ne faut pas lui accorder une valeur absolue à 1 ° près compte tenu de la possibilité d'une erreur minime.

PERSPECTIVES D'AVENIR EN MATIERE DE DÉPISTAGE

A - RÉSULTATS ET LIMITES DU DÉPISTAGE ACTUEL1 - Résultats du dépistage chez le Berger de Beauce

Résultats des lectures portant sur 1119 lectures (Octobre 1992-Décembre 1996).

Sujets non dysplasiques (A + B) 80,16%

Sujets dysplasiques (C + D + E) 19,84%

en 2000 : Sujets non dysplasiques (A + B) 79,88%, (C + D + E) 20,11%.

[Ces chiffres concernent uniquement le berger de Beauce]

Les chiffres présentés ici sont à prendre avec un certain recul.

* Rien ne prouve que l'échantillon de chiens présentés soit représentatif de la race dans son ensemble

* Il est probable que certains des sujets ayant les hanches les plus affectées échappent au diagnostic dans la mesure où le vétérinaire qui a pratiqué l'examen radiographique donne son avis au propriétaire. Dès lors, celui-ci, informé de l'existence d'une dysplasie peut éventuellement ne pas donner suite.

Néanmoins, ce chiffre constitue un moyen d'observation et de surveillance de la race.

2 - Difficultés inhérentes au dépistage et à la prophylaxie

L'instauration du dépistage dans les différents pays et les différentes races a montré une amélioration initiale qui est en soi un résultat encourageant. Mais on constate qu'au bout d'un certain temps, les chiffres butent sur un plancher en dessous duquel il est difficile de descendre.

Peut-être faut-il y voir l'illustration des difficultés du protocole actuel de la prophylaxie de la DCF. Ces difficultés portent sur différents points intéressant la transmission, l'expression de la DCF et le protocole de dépistage radiographique.

a - Tout d'abord, sur un cliché radiographique des hanches d'un chien, on dépiste un phénotype dont il faut déduire le génotype

Le "génotype" est l'ensemble du patrimoine génétique du chien, ce qui est inscrit dans ses chromosomes.

Le "phénotype" est l'aspect du chien tel qu'il se présente à nous. Or tous les caractères visibles d'un chien ne sont pas forcément liés directement à ses chromosomes.

Dans le cas qui nous intéresse de la DCF, la maladie a vraisemblablement une transmission héréditaire à déterminisme polygénique (2) : cela signifie qu'il existe plusieurs gènes codant pour la maladie, qui ne sont pas situés sur un seul chromosome. Au moment de la reproduction, ces gènes vont se répartir de manière aléatoire.

Cette transmission explique que :

* dans les populations sensibles, on observe tous les degrés d'atteinte, du chien indemne à celui gravement atteint ;

* le croisement d'un animal sain avec un animal atteint puisse donner une progéniture exprimant tous les degrés suivant des proportions variables.

- De plus, cette transmission est de type quantitatif (et non qualitatif)

* Dans l'hérédité qualitative : un gène majeur impose sa loi. C'est l'hérédité mendélienne.

* Dans l'hérédité quantitative : un certain nombre de gènes influencent dans un sens ou dans l'autre. C'est l'hérédité polygénique dite "à seuil" qui est retenue pour la transmission de la DCF. Polygénique car elle nécessite plusieurs gènes, à seuil parce qu'il faudra une certaine proportion de gènes codant pour la DCF pour que celle-ci apparaisse. Des chiens n'exprimant pas la maladie peuvent posséder des gènes codant pour la DCF en quantité inférieure au seuil nécessaire à son expression. Ces gènes peuvent se combiner à ceux portés par l'autre parent. Certains des produits peuvent atteindre le seuil même si aucun des deux parents ne l'atteignait.

b - Bien qu'héréditaire, la DCF est influencée par des facteurs extérieurs, dits environnementaux

De nombreux facteurs ont été incriminés pour modifier l'expression de la DCF : nutrition, taille, taux de croissance, exercice, volume des masses musculaires pelviennes, concentration en oestrogènes chez la mère...

Pour certains, il semble qu'ils n'aient pas de rôle : oestrogènes maternels,

D'autres au contraire, ont une influence réelle mais difficile à mesurer en dehors d'un contexte expérimental bien déterminé qui place les lots examinés dans des conditions semblables sauf pour le facteur testé.

* Nourriture : il a été montré sur des chiots issus de lignées fortement dysplasiques que le taux de chiens dysplasiques est significativement plus important chez les sujets nourris "ad libitum" jusqu'à l'âge de 2 ans par rapport à ceux nourris avec une ration inférieure de 25% (sans pour autant que cela corresponde à une ration carencée). Inversement il n'est pas possible d'affirmer qu'un régime alimentaire quel qu'il soit, puisse favoriser l'apparition d'une DCF chez des animaux non prédisposés par leur patrimoine génétique.

* Masse musculaire pelvienne : plus elle est importante, plus elle maintient les surfaces articulaires en place. Chez le greyhound, le rapport du poids des muscles pelviens / poids du corps est égal à 14,3%. Chez le BA sain, il est de 11,3% et seulement de 9,3% chez le BA dysplasique. Mais, d'une part il faut tenir compte de l'amyotrophie qui accompagne la DCF, d'autre part dans des races comme le Rottweiler ou le Boxer, le taux de DCF est important malgré une forte musculature pelvienne.

L'influence de ces divers facteurs étant difficile à évaluer, il faut se garder de faire des assimilations hâtives entre une observation de la DCF, et un évènement extérieur. Ne pas confondre "après cela" et "à cause de cela".

c - Problème des DCF unilatérales

C'est une particularité qui n'est pas sans laisser songeur. Ce phénomène se rencontre dans toutes les races. A titre indicatif, nous pourrons retenir les chiffres suivants

* D'après une étude américaine portant sur près de 4500 chiens, le taux global de DCF unilatérale est de 18,2%. Ce taux varie énormément avec la race (de 5,1 à 29,3%). Il n'y a aucune relation entre le taux de DCF unilatérales et le taux global de DCF dans la race (3).

* Chez le Berger de Beauce, pour la période 10/92-12/96

DCF unilatérales : 77/222 (34,68%) avec cependant une réserve : il y a 15 chiens qui sont B d'un côté, C de l'autre, donc avec une différence entre les deux hanches extrêmement légère et, à mon avis, non significative chez un chien jeune.

[ces chiffres concernent uniquement le berger de Beauce]

Il n'existe pas d'explication satisfaisante à ce phénomène.

d - Le dépistage actuel aboutit à un certain nombre de "faux-négatifs" dans le diagnostic

Leur fréquence réelle est difficile à préciser : selon une étude de l'OFA il serait de 8%. D'autres auteurs pensent qu'il serait sensiblement plus élevé. Notamment, SMITH et Coll. (5) pensent

- que le protocole de dépistage actuel contribue à ne pas révéler un certain nombre de cas d'instabilité de la hanche,

- qu'il faut s'orienter vers un dépistage plus précoce de l'hyperlaxité de la hanche.

B - LA LAXITÉ ARTICULAIRE DE LA HANCHE DU CHIEN

Plusieurs auteurs ont étudié le problème de la laxité de la hanche chez le chiot en essayant de prédire l'état radiographique de la hanche chez l'adulte.

Deux cas de figure doivent être distingués.

1 - Dépistage clinique de la laxité

L'examen clinique systématique des chiots permet de révéler chez certains une laxité des hanches par la mise en évidence du ressaut d'ORTOLANI, claquement perçu à la mobilisation du membre postérieur dans certaines conditions.

L'existence d'une laxité peut être un élément de prédiction du futur statut du chien, un chiot présentant une laxité articulaire a plus de risques d'être dysplasique ultérieurement. En revanche, rien ne permet de penser qu'un chiot ne présentant pas de laxité sera ultérieurement normal.

Une prophylaxie reposant sur le dépistage clinique de la laxité pourrait vraisemblablement donner des résultats, mais plus lentement qu'un dépistage radiologique.

2 - Dépistage radiologique de la laxité articulaire chez le jeune. (technique de G. SMITH) (5) (6).

* G. SMITH n'est pas totalement convaincu par la position radiologique standard. Cet auteur en étudiant des bassins de chiens débarrassés complètement de leurs muscles mais en conservant le fémur et la capsule articulaire de la hanche a montré que lorsqu'on place le fémur en hyperextension comme dans la position radiologique standard, les faisceaux de fibres de la capsule articulaire ont tendance à se vriller et à se mettre sous tension, contribuant ainsi à faire rentrer la tête du fémur au fond de l'acétabulum. Il a donc recherché une position permettant de mieux extérioriser une laxité articulaire.

* Mise en évidence de la laxité articulaire par une radiographie en "distraction".

Le chien étant en décubitus dorsal, les membres sont placés perpendiculairement au rachis, dans une position "de repos", position naturelle qui est celle qui exerce le moins de contraintes sur les fibres de la capsule articulaire et qui est la moins soumise au tonus des muscles.

La radiographie est réalisée sur un chien anesthésié ou tranquillisé. Les contraintes sont exercées par l'intermédiaire d'un dispositif interposé entre les fémurs, avec resserrement au niveau des genoux. Il se produit un phénomène de levier qui tend à faire sortir les têtes des acétabulum.

* Technique de G. SMITH et calcul de l'indice de distraction.

Le principe de la méthode est le suivant : G. SMITH réalise deux clichés, l'un en exerçant une compression sur les hanches de façon à faire rentrer les têtes au maximum dans les acétabulum, l'autre en "distraction".

L'analyse des clichés se fait en déterminant les centres de la tête et de l'acétabulum.

Sur le cliché en compression, les centres sont confondus (sauf anomalie majeure de la hanche). Sur le cliché en "distraction", ils sont toujours plus ou moins écartés.

Il faut alors mesurer la longueur du segment qui sépare les deux centres et l'on fait le rapport entre cette longueur et le diamètre de la tête du fémur.

Ce rapport, appelé "indice de distraction" compris entre 0 et 1 (au-delà de 1, la tête est luxée) permet d'apprécier la stabilité ou la laxité de la hanche.

* Résultats de la technique de G. SMITH et perspectives.

G. SMITH a pratiqué une étude importante sur des chiens radiographiés à l'âge de 4 mois, 6 mois, 12 mois, 24 et 36 mois (6).

Ses premières conclusions sont les suivantes :

# Il existe une forte corrélation entre l'existence d'un indice élevé (>0,31 dans le lot étudié) à l'âge de 6 mois et l'apparition de lésions arthrosiques jusqu'à la fin du suivi (36 mois).

# Cette corrélation est d'autant plus forte que l'indice est plus élevé et que l'âge du chien est plus avancé.

# Il existe une forte corrélation entre l'existence d'un indice faible (<0,30) et l'absence de lésions arthrosiques à 36 mois.

La technique de G. SMITH pourrait dont être utilisée pour limiter le nombre de "faux-négatifs" inhérents au dépistage actuel. Elle pourrait surtout permettre de dépister plus précocement qu'on ne le fait actuellement des chiots susceptibles d'être dysplasiques.

Il est peu probable qu'elle supplante, au moins dans le moyen terme, le dépistage actuel.

# La mise en oeuvre du protocole n'est pas simple, nécessitant deux radiographies contre une seule dans le protocole standard actuel. En outre, la technique de contention et de radiographie n'est pas simple.

# Même si la corrélation entre l'existence d'une laxité exagérée et celle d'une DCF suivie d'arthrose semble bonne, il faudra la faire admettre par tout le monde, ce qui nécessitera un certain recul.

# Les normes établies par G. SMITH concernant l'indice de distraction, correspondent à des chiens américains. Tant que les mêmes études n'ont pas été conduites en Europe, rien ne prouve que les mêmes chiffres soient valables. Il faut donc définir les normes pour chaque race en Europe.

Néanmoins cette technique pourra vraisemblablement rendre service à des éleveurs désireux de repérer précocement des chiots susceptibles de devenir des reproducteurs. Le repérage vers l'âge de 4 ou 6 mois de chiots ayant un indice de distraction faible, permettra de ne conserver pour la reproduction que des sujets ayant une très forte probabilité d'être indemnes de DCF.

CONCLUSION

Le protocole de prophylaxie de la DCF reposant sur un dépistage systématique a donné et donne des résultats significatifs et encourageants, ne serait-ce que celui de limiter le taux de la maladie dans les différentes races. Ce dépistage est en outre facilement reproductible et son principe est bien codifié et admis par tous (ou presque). Il y a fort à parier qu'un relâchement dans ce domaine aurait des effets préjudiciables.

Néanmoins, malgré ses avantages, il présente un certain nombre de points faibles qu'il convient de connaître

* il est tardif puisqu'un intervenant sur des chiens âgés d'au moins un an. (Et pourtant, bien qu'il soit tardif, on sait que certains chiens classés non dysplasiques à un an sont susceptibles de révéler la maladie dans les 18 à 24 mois qui suivent).

* Il manque de sensibilité puisqu'il semble ne pas pouvoir déceler chez certains chiens, la laxité articulaire, qui est considérée comme un facteur très important dans l'installation de la DCF et de l'arthrose.

Il est donc logique de penser que des travaux vont se développer, destinés à compléter mais pas à remplacer le dépistage radiologique.

La technique de SMITH en est un exemple récent. Elle n'est pas la seule, même si elle semble promise à un grand avenir. D'autres travaux sont en cours, notamment ceux de BRETEAU.

Ils visent tous à améliorer la fiabilité et la précocité du diagnostic.

BIBLIOGRAPHIE

(1) : FLUCKIGER (M.).

The standardized analysis of radiographs for hip dysplasia in dogs. Objectifying a subjective process.

The Europan journal of Companion Animal Practice, Vol. V,(2),oct. 1995:39-44

(2) : FRANCK (M.).

La Dysplasie de la Hanche du Chien.

Edit'Heure. 01000 BOURG-ENBRESSE 1996 123p.

(3) : GELLER (G.G.), CORLEY (E.A.).

Canine hip dysplasie: investigating the sex predilection and the frequency of unilateral CHD.

Veterinary Medicine, dec. 1989:1162-1166.

(4) : LE NIHOUANNEN Q.C.).

La radiographie de dépistage systématique de la dysplasie de la hanche du chien : rappels de quelques éléments fondamentaux.

Point Vétérinaire, 1994,25:102103.

(5) : SMITH (G.K.), BIERY (D.N.), GREGOR (T.P).

New concepts of coxofemoral joint stability and the developmeni of a clinicat stress-radiographie method for quantitating hip joint laxity in the dog.

J. Am. Vet. Med. Assoc. 1990,196:59-70.

(6) : SMITH (G.K.), GREGOR (T.P), RHODES (W.H.), BIERY (D.N.).

Coxofemoral joint laxity from distraction radiography and its contemporaneous and prospective correlation with laxity, subjective score, and evidence of degenerative joint disease from conventional hipextended radiography in dogs.

Am. J. Vet. Res. 1994,54:10211042.

Reproduit avec l’aimable autorisation du Club des Amis du Beauceron

(juin 2006)